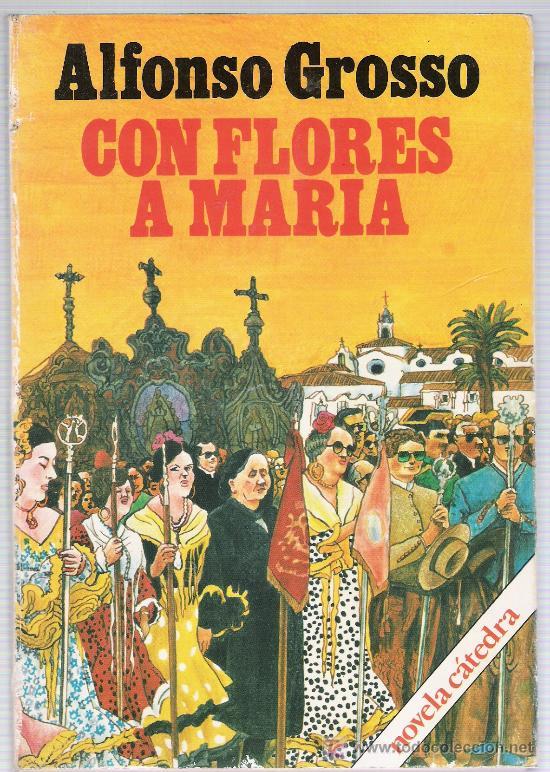

Corrían los 80. El tejerazo había fracasado, hasta convertirse en un lance de opereta. Con los agujeros en la techumbre del congreso acababa una época que tenía mucho de sí pero no, no pero sí. Por aquellos meses intuí a Alfonso Grosso que vino a presentar Con flores a María al Instituto de Aracena, donde yo estudiaba entonces. Poco después la vida me llevó a José Luis Ortiz de Lanzagorta, de quien acaso pocos se acuerden, pero que era un escritor heterodoxo y un audaz instigador literario, que por aquellos años estaba metido en una antología de cuentistas andaluces titulada Texticulario.

Corrían los 80. El tejerazo había fracasado, hasta convertirse en un lance de opereta. Con los agujeros en la techumbre del congreso acababa una época que tenía mucho de sí pero no, no pero sí. Por aquellos meses intuí a Alfonso Grosso que vino a presentar Con flores a María al Instituto de Aracena, donde yo estudiaba entonces. Poco después la vida me llevó a José Luis Ortiz de Lanzagorta, de quien acaso pocos se acuerden, pero que era un escritor heterodoxo y un audaz instigador literario, que por aquellos años estaba metido en una antología de cuentistas andaluces titulada Texticulario.Por aquel entonces Alfonso Grosso era la referencia absoluta de los narradores andaluces, aunque los narradores andaluces despotricaran bastante contra él por haberse vendido al Planeta de Lara por un puñado de dólares. El éxito es algo que se tolera mal en la tierra de María Santísima. La verdad es que la aventura planetaria de Grosso no sólo lo excluyó de la pureza exigida a los texticulares, entre los que se encontraba un selecto ramillete de virgueros, como Aquilino Duque, Muñoz Rojas, Rafael Pérez Estrada, José Asenjo Sedano, Carlos Muñiz Romero o el propio Ortiz de Lanzagorta, sino que lo fue excluyendo de sí mismo.

Todos sabemos cómo acabó el pobre Alfonso Grosso, uno de esos ilusionistas de cuna que se mueven por la narración como Perico por su casa.

Lo que viene a continuación no pretende ser una visión crítica de la obra de Grosso sino simplemente unos apuntes personales de lectura, por lo que espero se perdonen los saltos de tiempo entre sus novelas y sus etapas, así como las reincidencias.

NOTAS DE LECTURA:

En estos días navideños, mientras hacía la digestión a los mantecados y volvía a incurrir en los siempre diferidos buenos propósitos, me ha dado por leer media docena y media de sus novelas y puedo asegurarles que ha sido una experiencia deliciosa y extraordinaria. Comencé casi sin darme cuenta por Los invitados (1978), que fuera finalista del Planeta y ambientada en el ya olvidado crimen de los Galindos, un cortijo de Paradas (Sevilla). Los invitados es la típica novela reportaje heredera de A sangre fría, pero escrita con un pulso recio y con ese estado de gracia que Grosso nos ofrece en casi todas sus obras hasta entonces. Una delicia. En la que es acaso su última buena novela, Grosso despliega toda su habilidad en el tapete de la narración. Desde una técnica contrapuntística, con frecuentes flash back, nos va narrando los sucesos que pusieron la carne de gallina a España a mitad de los años 70. Es una novela impecable en muchos sentidos que a los puristas grossianos les debió sentar como cuerno quemado, por lo que tenía de "comercial". Más allá de los sucesos referidos, la novela se sostiene perfectamente en su trama y en sus registros, si bien el desenlace, uno de los aspectos que más descuida Grosso, no acaba de funcionar.

Tras el buen regusto que me dejó Los invitados, me aventuré por los vericuetos de La buena muerte (1978), finalista como aquélla del Planeta, que también desde una concepción caleidoscópica y con una cuidadísima textura nos viene a narrar las luces y sombras de una España tallada en un desarrollismo fundado en esa picaresca que no acaba de abandonar a este país desdichado y fútil. La mano de Grosso está muy por encima de la trama. En este último libro uno siente que Grosso confía más en su buena estrella como narrador que en una buena y pensada historia.

Leídos estos dos libros de su etapa final (con sus luces y sus sombras como se ha advertido), que parecen sobrevolar la actualidad de entonces, decidí internarme definitivamente en la senda grossiana, y para eso nada mejor que leer Un cielo difícilmente azul y La zanja (ambas de 1961) sus dos primeras novelas, infectadas sin duda por un realismo castizo, heredero por una parte del neorrealismo italiano y por otra del pobrismo que sacude la primera obra de Cela, Laforet, Fernández Santos y otros, aunque ya imbuidas por esa voluntad de estilo propia de la casa. Ambas novelas, tanto Un cielo como La zanja (ed. Austral) nos colocan en medio de una España oscura y astrosa, polvorienta y cainita, que vive a lo que cae, que sueña con escapar y que se hunde en una miseria económica y moral que todo lo solivianta y lo pudre. Mucho se le ha venido reprochando a Grosso esa militancia en la realidad, pero sin duda ambas novelas son magníficas, a la altura de la mejor narrativa española de la época. Ambas impregnadas de un poderoso aliento, sustentado, sí, en la realidad solanesca, pero de una textura literaria que jamás se esconde ni se traiciona. Son, dado el contexto en que fueron escritas, novelas valientes, poco amigas de agradar al régimen y en las que late un escritor con intuición y con talento. Sorprende, pues, que sean éstas sus dos primeras novelas. Y sorprende el recurrente descalificativo de "realistas" por parte de alguna crítica, porque ciertamente Grosso juega con el realismo, busca sus historias en la España profunda, escarba en una realidad ingrata y poco complaciente con la propaganda del régimen franquista, por lo que supongo que ambas obras serían convenientemente silenciadas. Sin embargo en ambas obras está el retrato en sepia de una España emboscada en su oscuro fatalismo.

Leídos estos dos libros de su etapa final (con sus luces y sus sombras como se ha advertido), que parecen sobrevolar la actualidad de entonces, decidí internarme definitivamente en la senda grossiana, y para eso nada mejor que leer Un cielo difícilmente azul y La zanja (ambas de 1961) sus dos primeras novelas, infectadas sin duda por un realismo castizo, heredero por una parte del neorrealismo italiano y por otra del pobrismo que sacude la primera obra de Cela, Laforet, Fernández Santos y otros, aunque ya imbuidas por esa voluntad de estilo propia de la casa. Ambas novelas, tanto Un cielo como La zanja (ed. Austral) nos colocan en medio de una España oscura y astrosa, polvorienta y cainita, que vive a lo que cae, que sueña con escapar y que se hunde en una miseria económica y moral que todo lo solivianta y lo pudre. Mucho se le ha venido reprochando a Grosso esa militancia en la realidad, pero sin duda ambas novelas son magníficas, a la altura de la mejor narrativa española de la época. Ambas impregnadas de un poderoso aliento, sustentado, sí, en la realidad solanesca, pero de una textura literaria que jamás se esconde ni se traiciona. Son, dado el contexto en que fueron escritas, novelas valientes, poco amigas de agradar al régimen y en las que late un escritor con intuición y con talento. Sorprende, pues, que sean éstas sus dos primeras novelas. Y sorprende el recurrente descalificativo de "realistas" por parte de alguna crítica, porque ciertamente Grosso juega con el realismo, busca sus historias en la España profunda, escarba en una realidad ingrata y poco complaciente con la propaganda del régimen franquista, por lo que supongo que ambas obras serían convenientemente silenciadas. Sin embargo en ambas obras está el retrato en sepia de una España emboscada en su oscuro fatalismo. Seguí mi periplo con la lectura de El capirote y Guarnición de silla, que comparten edición en Austral y desacertado prólogo -todo hay que decirlo- de JM Caballero Bonald, que se inclina por la ilegible Guarnición, novela ciertamente barroca en el lenguaje y de una lentitud exasperante, frente a la sobria El capirote (1963), que narra el drama de un trabajador del arroz que, tras una falsa delación, se ve abocado primero a la cárcel y luego a llevar agónica y simbólicamente el paso de un Cristo por una Sevilla apenas entrevista. Una novela adusta, dura y valiente por cuanto el escritor sevillano tiene la insolencia de colocar la lupa -que no la garrocha- en la semana santa sevillí, ese bastión del integrismo sureño y ágrafo, que admite pocas bromas, como tuvo ocasión de comprobar el mismo Grosso, atacado por los piadosos y siempre tolerantes cofrades. No puedo concordar con la opinión de Bonald sobre el simplismo de esta novela, a quien asiste la disculpa de que al escribir su prólogo las novelas realistas estaban demodé. No hay en absoluto una visión "simplista de buenos y de malos" en El capirote: el autor no juzga nunca y no recurre al estereotipo de los personajes, aspectos que lo harían caer en el famoso simplismo. Grosso se limita a contar una historia y a reflejar una realidad reconocible y sin trucos escénicos. El capirote es una obra escrita con una solvencia y una riqueza plástica que desde cualquier punto de vista la alejan del simplismo. Las descripciones de esa Sevilla anfibia del arrozal y de la penuria son cuando menos memorables y no hay en ellas el menor afán costumbrista. De hecho, el autor no toma partido: se dedica a contar unos hechos contrastables y frecuentes.

Seguí mi periplo con la lectura de El capirote y Guarnición de silla, que comparten edición en Austral y desacertado prólogo -todo hay que decirlo- de JM Caballero Bonald, que se inclina por la ilegible Guarnición, novela ciertamente barroca en el lenguaje y de una lentitud exasperante, frente a la sobria El capirote (1963), que narra el drama de un trabajador del arroz que, tras una falsa delación, se ve abocado primero a la cárcel y luego a llevar agónica y simbólicamente el paso de un Cristo por una Sevilla apenas entrevista. Una novela adusta, dura y valiente por cuanto el escritor sevillano tiene la insolencia de colocar la lupa -que no la garrocha- en la semana santa sevillí, ese bastión del integrismo sureño y ágrafo, que admite pocas bromas, como tuvo ocasión de comprobar el mismo Grosso, atacado por los piadosos y siempre tolerantes cofrades. No puedo concordar con la opinión de Bonald sobre el simplismo de esta novela, a quien asiste la disculpa de que al escribir su prólogo las novelas realistas estaban demodé. No hay en absoluto una visión "simplista de buenos y de malos" en El capirote: el autor no juzga nunca y no recurre al estereotipo de los personajes, aspectos que lo harían caer en el famoso simplismo. Grosso se limita a contar una historia y a reflejar una realidad reconocible y sin trucos escénicos. El capirote es una obra escrita con una solvencia y una riqueza plástica que desde cualquier punto de vista la alejan del simplismo. Las descripciones de esa Sevilla anfibia del arrozal y de la penuria son cuando menos memorables y no hay en ellas el menor afán costumbrista. De hecho, el autor no toma partido: se dedica a contar unos hechos contrastables y frecuentes.Con Guarnición (1968), una novela atropellada, ilegible, pomposa, viscontiana, estilosa y mareante, pese al juicio de Caballero et alia, Alfonso Grosso da inicio a su segunda etapa: la barroca para entendernos. Con Guarnición, el narrador sevillano logró el Premio Nacional de la Crítica, lo cual informa por dónde iban los tiros estéticos por entonces. Pensemos que ese mismo año Arde el mar, de Pere Gimferrer obtiene el Premio Nacional de Poesía. Yo, que soy un lector a prueba de Lezama Lima, debo confesar que no he podido acabar la novela de Grosso, aún cuando lo he intentado con todas mis fuerzas. Tras Guarnición vinieron Ines, just coming y Florido mayo, que a decir de algunos de sus más sesudos lectores completan su gran trilogía y su legado más seguro. Según mi criterio las tres son novelas prácticamente ilegibles, por cuanto la dicción barroca va empantanando el proceso constructivo de las obras. La acción es tan mínima, tan ligera, tan sutil, que uno se pierde con frecuencia en un lenguaje lleno de meandros, selvático, reiterativo, premioso, floral. El lenguaje es en última instancia el verdadero protagonista de la trilogía y es cierto que hay una voluntad de estilo ciertamente clara, pero a mi modo de ver, excesiva. Con un poco de más mesura acaso Grosso hubiera salido bien parado del intento, pero su estilo en estas obras supera el barroco para instalarse en el rococó, algo que para ciertos paladares resulta indigerible. Tanta flor emborracha.

Tras vérmelas con esta trilogía agotadora, cayó en mis manos El correo de Estambul, de 1980. Esta novela, como Los invitados, La buena muerte, Con flores a María, Giralda, El aborto de María etc... forman parte de su última etapa, una etapa de erosión paulatina. El correo es una novela desconcertante ya desde sus inicios y da la razón a los censores del Grosso post-Florido mayo. Asumamos que El correo es una novela fallida desde su propia concepción. Para comenzar es una novela de espías y de barcos, escrita por un señor de tierra adentro a quien se la suda el mar y los barcos. Uno advierte desde el principio que es una novela alimenticia, funcionarial, sin vigor. A falta de arraigo en la necesidad, el autor se recrea en la suerte del best seller, extremos que ya medio se advertían en La buena muerte, pero allí ganaba a los puntos la literatura al marketing. El correo está bien escrita en sus inicios y si se quiere puede llegar a ser adictiva, por esa estrategia caleidoscópica tan usada por Grosso, que enseguida logra atrapar al lector, porque desde luego el narrador sevillano sabe lo que se hace. Oficio le sobra, pero a estas alturas le falta motivación de la buena. Chicas despampanantes y lujuriosas, tipejos taimados, misteriosos, incapaces de sumar algo al rol de espías tipo agente 007, y el mucho trajín de muertos, camas, camarotes, hoteles, embajadas, riesgos nucleares y hasta monjas, perjudican la credibilidad y la serenidad de la obra, que para colmo nos castiga con uno de los finales más infumables, intrascendentes y caóticos que uno recuerda como lector de novelas, y donde definitivamente Grosso pierde los papeles y se entrega sin la menor convicción, y es una lástima porque el fraseo en esta novela es interesante y uno sigue la peripecia porque espera que Grosso, un escritor de raza, quiebre al final y nos ofrezca un desenlace impecable capaz de hacer olvidar las sombras de la narración.

Leída Con flores a María me enfrento a un dilema. Me ha gustado la primera parte, donde se narra la vida de la prostituta de Niebla, la niña Cayetana, en la que Grosso apuesta por un estilo reposado y plástico que me recuerda al mejor AG, el de La zanja, pero me ha dejado bastante preocupado la segunda parte, la narración en primera persona de un señorito de Sevilla que se adhiere a todos los tópicos posibles e imposibles de su condición. Ciertamente Grosso castiga en el señorito sevillí a todo ese universo-mundo de la peor burguesía sevillana, que se regodea en su militancia cofrade, rociera, bética, casquivana, tópica y ágrafa. Aceptando el diagnóstico que Grosso hace de ese elemento social que lastra desde hace generaciones la sociedad del bajo Guadalquivir, la escritura de esta segunda no me parece que esté en consonancia con la exigencia plástica que uno espera encontrar en el novelista sevillano. Se trata de una narración que abunda y se regodea en los tópicos, que no matiza, que directamente condena al protagonista, un tal Diego, chulo, rumboso, franquista, de bragueta fácil, egoísta, incongruente, machista, cruel y no sé cuántas cosas más, al infierno no de las ideas sino al infierno del estilo, lo cual es grave. Aquí sí que Grosso se abisma en las garras del simplismo. Al parecer, esta novela levantó ampollas entre el "rocierío" más cañí, más cerril y más intolerante. Realmente Grosso retrata con trazos muy muy gruesos a esta panda de vivaslavirgen que avergüenzan con su sola presencia Andalucía. Si como retrato un tanto esperpéntico -como lo denomina en su nota final- pudiera estar bien, por cuanto atiza donde más les duele, la ejecución es, ya se ha advertido, pésima e impropia de un autor de su calibre. Uno tiene la impresión de que este libro se escribe como un ajuste de cuentas de su autor a una burguesía que conoce demasiado bien, por haber vivido en ella.

Leída Con flores a María me enfrento a un dilema. Me ha gustado la primera parte, donde se narra la vida de la prostituta de Niebla, la niña Cayetana, en la que Grosso apuesta por un estilo reposado y plástico que me recuerda al mejor AG, el de La zanja, pero me ha dejado bastante preocupado la segunda parte, la narración en primera persona de un señorito de Sevilla que se adhiere a todos los tópicos posibles e imposibles de su condición. Ciertamente Grosso castiga en el señorito sevillí a todo ese universo-mundo de la peor burguesía sevillana, que se regodea en su militancia cofrade, rociera, bética, casquivana, tópica y ágrafa. Aceptando el diagnóstico que Grosso hace de ese elemento social que lastra desde hace generaciones la sociedad del bajo Guadalquivir, la escritura de esta segunda no me parece que esté en consonancia con la exigencia plástica que uno espera encontrar en el novelista sevillano. Se trata de una narración que abunda y se regodea en los tópicos, que no matiza, que directamente condena al protagonista, un tal Diego, chulo, rumboso, franquista, de bragueta fácil, egoísta, incongruente, machista, cruel y no sé cuántas cosas más, al infierno no de las ideas sino al infierno del estilo, lo cual es grave. Aquí sí que Grosso se abisma en las garras del simplismo. Al parecer, esta novela levantó ampollas entre el "rocierío" más cañí, más cerril y más intolerante. Realmente Grosso retrata con trazos muy muy gruesos a esta panda de vivaslavirgen que avergüenzan con su sola presencia Andalucía. Si como retrato un tanto esperpéntico -como lo denomina en su nota final- pudiera estar bien, por cuanto atiza donde más les duele, la ejecución es, ya se ha advertido, pésima e impropia de un autor de su calibre. Uno tiene la impresión de que este libro se escribe como un ajuste de cuentas de su autor a una burguesía que conoce demasiado bien, por haber vivido en ella.Tras las flores, tomé directo, saltándome a piola la trilogía de Giralda,de la que no me fiaba un pelo, El aborto de María (1985), donde la escritura de Grosso se vuelve imprecisa, vacua y previsible. Tal vez una obra escrita cuando ya la enfermedad que destrozaría la mente de Alfonso Grosso era más que evidente. Aquí sí cae el autor en un simplismo que echa para atrás y en una apatía de estilo que nos fuerza a considerar si la novela es realmente suya. Ninguno de los signos estilísticos que adornaban al autor aparecen aquí, en esta historia que antes de una novela pretendía ser un best seller, con su carga de simplismo y con un argumento ad hoc.

En todo caso y salvo lo que me deparen las novelas que aún me quedan por leer, habría que concluir que e AG es uno de los mejor dotados novelistas españoles de mitad de siglo XX. Le bastan tres novelas para afirmarlo sin complejos. Excesivo a veces, banal en ocasiones pero preciso otras, Grosso es un autor de peso en la narración española de los sesenta. Su obra válida acaba acaso en Con flores a María, aunque hacía tiempo que dejó atrás la excelencia. En apenas 25 años desarrolló una obra fluctuante, pero de una gran belleza formal, valiente y comprometida que supo bucear en el cambiante alma humana y en la intrahistoria de un país entregado a sus pasiones, la abulia, la intrascendencia, la sensualidad, la desdicha. Una obra que el paso de los años no logra disipar. Reivindico, pues, desde estas humildes impresiones, la figura y la obra de Alfonso Grosso. Al menos el de su primera época.

Os dejo con un relato del primer Grosso, El carboneo, donde el autor sevillano echa mano de su realismo.

CARBONEO

Alfonso Grosso

Los chicos bajaron a la presa por mor de los franceses. Se corrió la noticia. En el último pupitre se concertó la novillada para el mediodía. Los franceses habían acampado a orillas de la presa; los franceses habían llegado en un pequeño automóvil; los franceses no habían subido siquiera al pueblo. Los franceses habían instalado su tienda de campaña cerca de los juncos. Tres colleras; tres mujeres, tres hombres.

Desde la víspera vivaqueaban la orilla de calzón corto; fumando, leyendo un libro bajo el sotillo de los álamos, zambulléndose, escuchando la radio portátil.

Había que bajar a verlos. Se aprovecharía la tarde para darse un chapuzón en la vadina. Bajaron los tres chicos luego del almuerzo: Alejo, Matías y Frasco. Al llegar a la orilla del sotillo, los franceses habían ya desaparecido. Removieron la fogata campamental, todavía humeante; hurgaron en las latas de conserva vacías; lucharon por el papel de estaño de los paquetes de cigarrillos, por las hojas de «couché» de las revistas a todo color. Luego, se desprendieron del calzón sujeto con una tiranta, de la blusilla descolorida, de las alpargatas. El agua estaba demasiado fría. Se salpicaron. Acabaron por vencer el escalofrío. Nadaron.

El lagarto tomaba el sol soñoliento y desprevenido sobre el canchal pulimentado, al otro lado de la presa. Era un lagarto grande, de seis palmos, de más de una vara; un lagarto perezoso y verdiazul con vetas rojizas.

Frasco lo presintió. Acababa de salir: acababa de sacar la cabeza del agua después de un buceo y se le pusieron de punta los pelos de gusto, de placer. Nadó indiferente hasta la orilla, como haciéndose el tonto, sin mirarle siquiera. Salió del agua y dio un recorte al canchal. A menos de un metro, el lagarto tomaba el sol, quieto, feliz, indiferente.

Todavía queda que buscar el guijarro, el cantillo, el arma para asestar el golpe. Entonces es cuando suenan los gritos de Alejo y Matias; los gritos que rompen la quietud, la siesta reptil. Un gol en la propia portería, una traición. El hombre avisa al animal que el hombre le acecha. El lagarto hace un sesgo, rodea el junco y entra en una grieta de la piedra ancha como una herida de asta, en una grieta profunda como una garganta de cordero, en una grieta a nivel del agua. Frasco no se da por vencido. Se chapuza y mete el brazo _el pequeño brazo_ en la hurera, profunda como un corazón. La recorre de arriba abajo, de derecha a izquierda, fieramente. De pronto siente como un estremecimiento, como una desazón, como un latigazo. El dolor llega luego. Se siente incapaz de mantenerse a flote. Un hilillo de sangre recorre el brazo; un hilillo de sangre clarita, como un geranio. Entonces le llega una luz alta, azul _una luz como el faro de los camiones al subir al puerto_, desvaída. Después, el banco de la escuela y la fotografía iluminada que preside la tarima del maestro y la bandera en un rincón sobre su pedestal de hojalata, y el mapa, y la carpeta de hule, y los tinteros de porcelana, y las plumillas «La corona», y los tomos de las enciclopedias, y el armario donde se guardan las tizas, y los lápices, y los cuadernos, y las pizarras. Después, otra vez la luz azul; luego, nada. Parece como si todo el chorro de agua de la cascada montañera le hubiera caído en la garganta, como si se hubiera tragado de un golpe cien huesos de cerezas.

El lagarto se asomó a la grieta y miró al agua. El lagarto no vio los círculos concéntricos, ni las burbujas, ni la mano que se asomó tres veces a la superficie. El lagarto, cachazudo y perezoso _inconsciente de su triunfo_, cruzó el chacal pulimentado y trepó por la ladera, entre los brezales.

Alejo y Matias, desde la otra orilla, rompieron con sus gritos guturales, entrecortados, la quietud de la siesta. «Frasco... Frasco... Frasco...».

Frasco soñaba aún, en una postrera palpitación, con una cordillera terrosa sobre la raya de Portugal del mapa ibérico, hundido en la lama gris.

Simón Cruz aventa la ceniza de su cigarro.

Cruzadas las piernas, sentado en la banqueta de castaño, dibuja un palote _una raya con un tízón_ cada vez que un carbonero entra en la casa y deja un saco en el corral; uno más en la pira amontonada para una nueva remesa a Salamanca.

Cuando Francisco el de Bretones entra, Simón Cruz se levanta y echa una mano a los hombros del carbonero:

_Sentí la desgracia, mandé a la mujer al velatorio.

_Cumplido quedaste.

_Cosas que han de pasar, que están escritas.

_¿Cosas!

_ De no ser por el trajín del negocio te hubiera acompañado a darle tierra.

_Cumpliste.

_¿Cuántos sacos traes?

_ La docena. Como ayer no subí, perdí una pareja.

_ Más perdiste.

_¿Más!

Francisco el de Bretones tiene a punto de la lengua una sonrisa, una sonrisa descolorida, una sonrisa un poco turbia. Parece que Francisco el de Bretones haya bebido un vaso de más. Francisco el de Bretones saca de la camisa _de dentro de la camisa_ una tira de pellejo, húmedo, una tira de pellejo fláccido, verdoso, entreverado de azules y violetas.

_ Lo acerté el día de la desgracia.

Simón Cruz casi no puede creer lo que ve.

_¿Lo acertaste?

_ Del primero.

A Simón Cruz se le sube la envidia cazadora a las sienes. En buena ley ha de admitir que no vio un lagarto parecido en todos los años de su vida.

_ Tres duros te doy por la pelleja.

_¿Tres duros?

_Cuatro.

_ Ni por diez. Es un recordatorio. No se da todos los días un cantazo como éste.

_No se da, no.

.jpg)

1 comentarios:

Aún recuerdo cuando leí esta noticia:

http://elpais.com/diario/1995/04/12/cultura/797637616_850215.html

Publicar un comentario